Важнейшие результаты научных исследований сотрудников Ботанического сада УрО РАН, полученные в 2021 г.

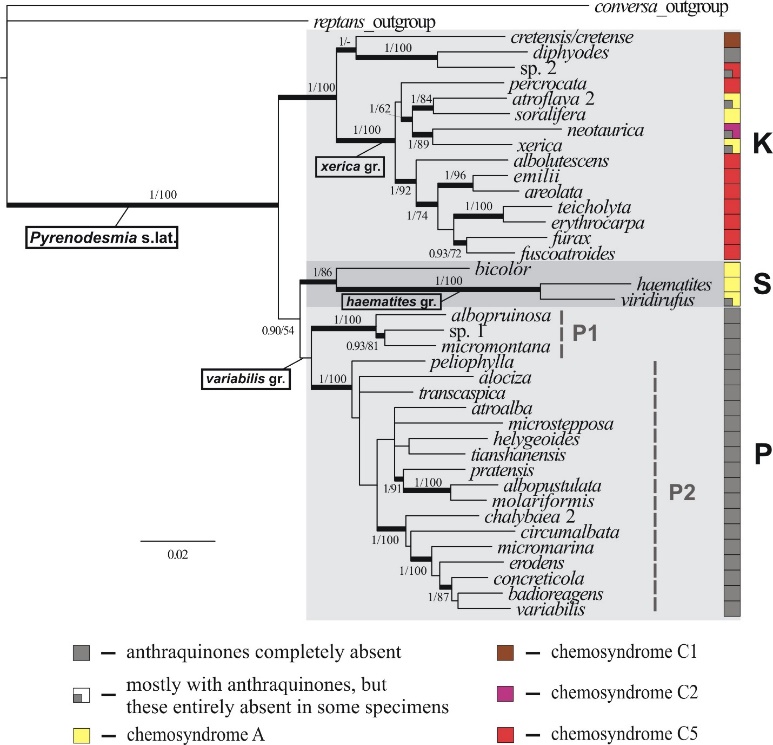

Завершен таксономический обзор сложного родового комплекса лишайников Pyrenodesmia sensu lato. Впервые показано, что в пределах комплекса могут быть выделены 3 более естественных, вполне обособленных рода: Pyrenodesmia, Kuettlingeria, Sanguineodiscus. Впервые для науки описан род Sanguineodiscus (кандидат биологических наук Фролов И.В.)

Рисунок 1 – Клада ‘Pyrenodesmia sensu lato’. Показана филогения, построенная методом байесовского анализа на основе датасета из восьми объединённых локусов ДНК (EF1a, ITS, MCM7, mtSSU, nucLSU, RPB1, RPB2 and TUBB). Над ветвями показаны байесовские апостериорные вероятности (значения ≥ 0.90) и бутстрепы из анализа максимальной правдоподобности (после дроби; значения ≥ 70). Ветви, поддержанные хотя бы в одном анализе, утолщены. K – род Kuettlingeria; P – род Pyrenodesmia s.str.; S – род Sanguineodiscus

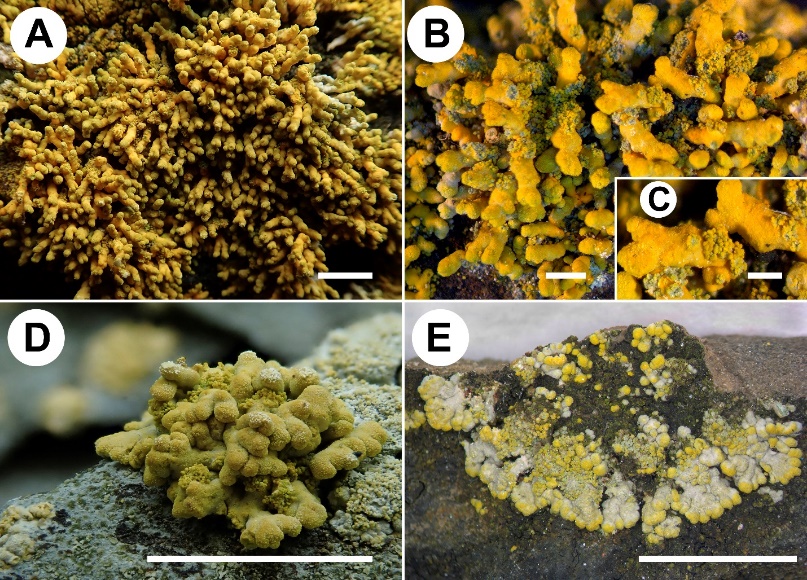

На материалах с российского Дальнего Востока описан новый для науки вид лишайника поликаулиона командорская (Polycauliona comandorica Himelbrant, Stepanchikova & I. V. Frolov.). Вид известен только с Командорских островов (Арий Камень, Беринга, Медный и Топорков), где произрастает на выходах силикатных горных пород или, реже, на торфе, лежащем поверх таких пород, на морском побережье в супралиторальной зоне или выше. Все известные местонахождения ассоциированы с птичьими базарами. Polycauliona comandorica характеризуется микрокустистой жизненной формой, очень редкой в семействе Teloschistaceae (из более чем 1000 видов семейства подобных только 10) (кандидат биологических наук Фролов И.В.)

Рисунок 2 – Polycauliona comandorica. А, B, C, D, E – варианты внешнего облика талломов (с прямыми ветвями, с арковидно отклонёнными в сторону или почти распростёртыми ветвями, таллом с очень короткими лопастями в центре).

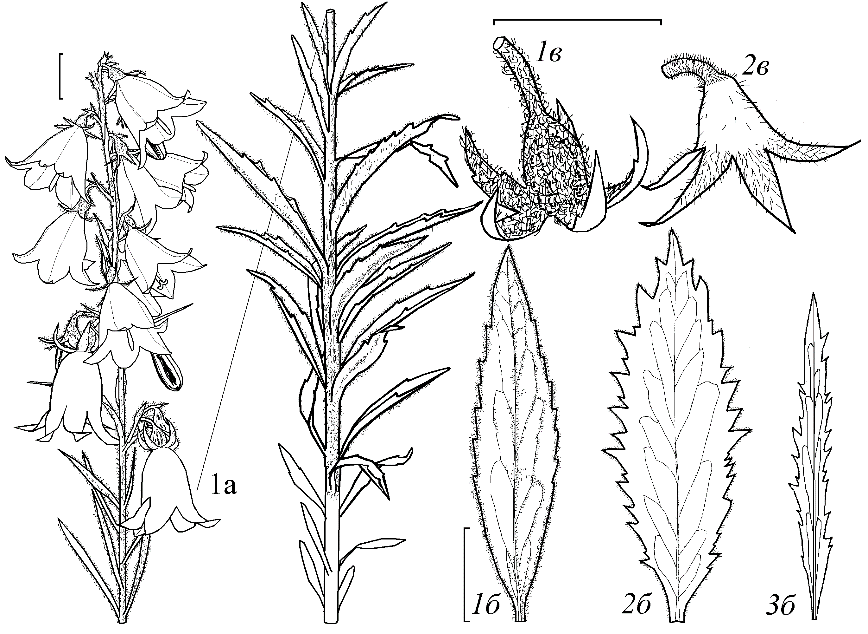

Впервые описан новый для науки вид растения из семейства Колокольчиковые – бубенчик тувинский (Adenophora tuvinica). Растения с подобными особенностями широко распространены в Республике Тыва, изредка встречаются на юге Красноярского края в Западном Саяне, найдены в единичных пунктах по правобережью р. Енисей южнее Красноярска.

Описана новая вариация Adenophora lamarkii var. hirsuta. На рисунке 3 приводится графическое изображение вновь описанного вида и новой вариации, в сравнении со среднесибирским видом Adenophora coronopifolia (доктор биологических наук Князев М.С.)

Рисунок 3 – Adenophora tuvinica (Campanulaceae) и некоторые другие таксоны. 1 – Adenophora tuvinica; 2 – A. lamarckii var. hirsuta; 3 – A. coronopifolia. 1а – общий вид; 1б, 2б, 3б – средний стеблевой лист; 1в, 2в – чашечка и характер её опушения. Масштабная линейка – 1 см.

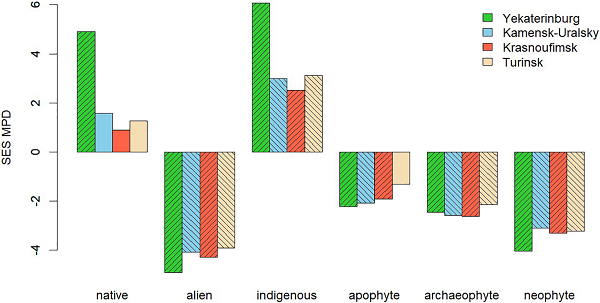

Впервые на территории России представлены результаты изучения филогенетического разнообразия урбанофлор, выявленные на основе индекса Фейта и среднего филогенетического расстояния между видами (mean phylogenetic distance, MPD). Для анализа филогенетического разнообразия взяли флоры городов Среднего Урала: Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Красноуфимска и Туринска. Проведённый анализ показывает эволюционные связи между видами. Урбанофлора Среднего Урала характеризуется высоким видовым разнообразием чужеродных видов. При этом их филогенетическое разнообразие чужеродных видов уступает филогенетическому разнообразию аборигенных видов, что отражает высокий уровень экологической дифференциации местных видов и их способность существовать в более широких экологических условиях. Группы апофитов и чужеродных видов включают близкородственные виды, имеющие сходные экологические свойства, направленные (в нашем случае) на адаптацию к существованию в урбанизированной среде. Таким образом, высокое видовое богатство урбанофлоры уральских городов, как и европейских, поддерживается, преимущественно, близкородственными видами, которые функционально сходны и адаптированы к существованию в урбанизированной среде (доктор биологических наук А.С. Третьякова, Н.Ю. Груданов).

Рисунок 4. Результаты нуль-модельного анализа филогенетической структуры фракций городской флоры четырех городов Среднего Урала. Положительные значения SES.MPD соответствуют чрезмерной филогенетической дисперсии, а отрицательные значения соответствуют филогенетической кластеризации. Штриховка указывает на статистически значимые эффекты (p < 0,025 для кластеризации и p > 0,975 для чрезмерной дисперсии).

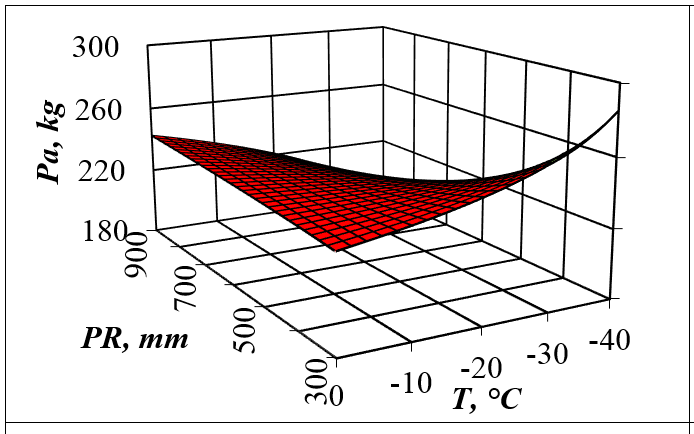

На основании сформированной базы данных о биомассе деревьев лиственницы (род Larix Mill.) для территории Евразии установлено, что лимитирующим фактором для надземной и стволовой биомассы равновеликих деревьев в районах достаточного увлажнения является понижение температуры воздуха, а в районах недостаточного увлажнения – ее повышение. Разработка подобных моделей для лесообразующих видов Евразии даст возможность прогнозировать изменения углерод-депонирующей способности лесов в связи с изменением климата (доктор биологических наук Усольцев В.А., кандидат биологических наук Цепордей И.С.).

Рисунок 5. Изменение надземной биомассы равновеликих деревьев лиственницы (кг) в связи с предполагаемыми изменениями зимних температур (T, °C) и годичных осадков (PR, мм).

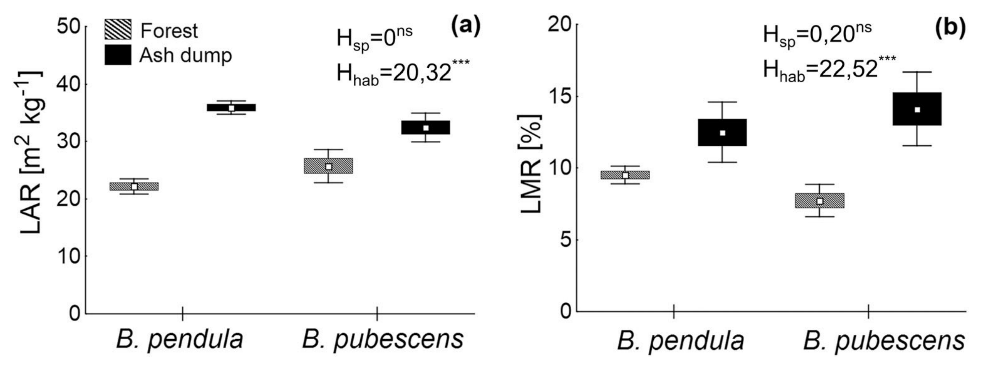

Изучены функциональные изменения березы повислой (Betula pendula) и березы пушистой (Betula pubescens) при самозарастании золоотвалов ТЭЦ на Среднем Урале. Основными ограничивающими факторами роста деревьев на отложениях золы были дефицит азота, высокая щелочность и неблагоприятный механический состав субстрата. Оба вида берез показали сходную функциональную реакцию на неблагоприятные условия произрастания. У деревьев золоотвалов в 1.5–2 раза больше относительная площадь (LAR) и относительная масса (LMR) листьев, по сравнению с деревьями сосново-березового леса (рисунок 2), толще листья, в них больше хлрофилла и азота. Увеличение ассимиляционной активности обеспечивает адаптацию растений к неблагоприятным почвенным условиям (эдафическому стрессу). Выявленные особенности позволяют березам колонизировать техногенные субстраты (отложения золы) (кандидаты биологических наук Калашникова И.В., Мигалина С.В., Ронжина Д.А., Иванов Л.А., Иванова Л.А.).

Рисунок 6. Относительная площадь (LAR) и относительная масса (LMR) листьев Betula pendula и B. pubescens в лесу ( ) и на зольном субстрате (■). На диаграмме приведены среднее значение (точка), ошибка среднего (прямоугольник) и стандартное отклонение (концевые отметки). Значения Н– критерия Крускала-Уоллиса отражают значимость влияния факторов «вид» (Нsp) и «место произрастания» (Нhab), *** р <0.001, ns – влияние не значимо.

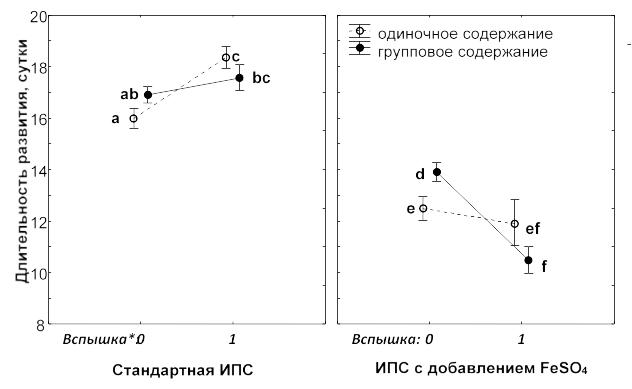

На основании многолетнего лабораторного выращивания на искусственной питательной среде разной модификации гусениц непарного шелкопряда из яйцекладок, собранных в одном лесном массиве в разные фазы динамики численности, изучено влияние биотических и абиотических факторов на длительность развития и выживаемость гусениц в младших возрастах при групповом и одиночном режимах выращивания. Показано, что на длительность развития гусениц в младших возрастах оказывают влияние сумма эффективных температур на раннеэмбриональной стадии развития, длительность нахождения эмбрионов при температуре ниже порога развития, состав корма. Влияние группового режима выращивания (групповой эффект) на скорость развития гусениц связано с фазой динамики численности, и его наиболее выраженное положительное проявление отмечено в эруптивный период. В зависимости от состава корма эффект группы может быть обусловлен как ускорением развития гусениц в групповом режиме, так и замедлением их развития в одиночном режиме выращивания. Получены количественные оценки исследованных эффектов (доктор биологических наук Пономарев В.И., кандидат биологических наук Напалкова В.В., кандидат биологических наук Андреева Е.М., Клобуков Г.И.)

Рисунок 7. Влияние факторов фазы динамики численности популяции, типа питательной среды и режима содержания на длительность развития гусениц до третьего возраста (F(1, 1761)=7.03, p=0.008, ns). Достоверные различия, рассчитанные по критерию Шеффе для множественных сравнений, при пороге значимости p<0.05 указаны разными буквами.

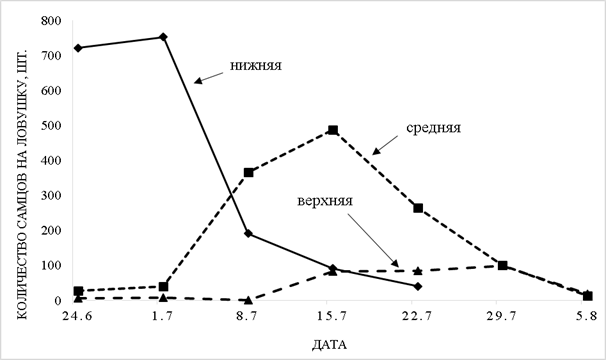

В горных условиях Южного Кыргызстана в течение многолетних исследований (2001–2007 гг.) была зафиксирована высокая уловистость самцов непарного шелкопряда Lymantria dispar (L.) в ловушки вне зависимости от плотности популяции. Результаты проведенных исследований показывают, что при устойчивых потоках воздуха самцы в массе могут мигрировать на расстояние до двух километров к точечному источнику феромона. Некоторые самцы – до 4 км. Полученные результаты подтверждают ранее сделанный нами вывод о значительном влиянии устойчивых потоков воздуха на результаты феромонного мониторинга. В этих условиях расстояние между ловушками 2 км и менее приводит к значительному снижению объективности результатов учетов (доктор биологических наук Пономарев В.И.).

Рисунок 8. Динамика отлова самцов непарного шелкопряда в разных зонах орехоплодовых насаждений Тоскоол-Атинского лесхоза в 2019 году

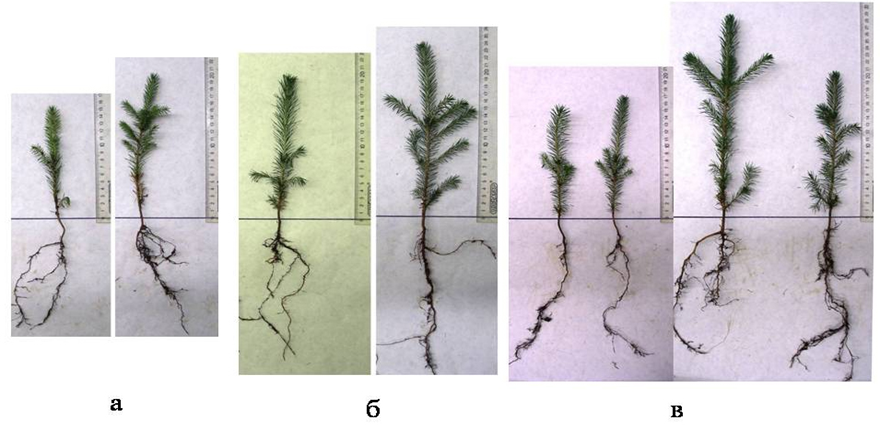

Подведены итоги трехлетнего роста сеянцев ели сибирской (Picea obovata Ledeb), испытавших однократную обработку семян ростостимулирующими препаратами, созданными из зелени хвойных растений и содержащих в качестве активных соединений тритерпеновые кислоты и флавоноиды. Установлено, что сеянцы под воздействием биостимуляторов в течение трех лет выращивания в условиях лесного питомника, имели более высокие показатели роста (высота сеянца, диаметр стволика у корневой шейки) по сравнению с контрольными растениями: превышение по высоте составило 20-30 %, а по толщине стволиков – на 19-20 %. Биопрепараты «Вэрва» и «Вэрва-ель» можно рекомендовать для применения в лесных питомниках в качестве эффективного стимулятора роста при выращивании посадочного материала ели сибирской (доктор сельскохозяйственных наук Терехов Г.Г., кандидат биологических наук Стеценко С.К.).

Рисунок 9. Трехлетние сеянцы ели сибирской: а) контроль, б) обработка «Вэрва» в дозе 0,25 мл/кг, в) обработка «Вэрва-ель» в дозе 0.25 мл/кг

К началу страницы

К началу страницы